本文转自:人民网-贵州频道

“十四五”时期以来,贵州省桐梓县立足山地特色农业资源禀赋,以家庭农场“1511”工程为核心抓手,即培育年经营收入超100万元家庭农场10家以上,超50万元50家以上,超10万元1000家以上,辐射带动农民就业10万人以上,通过政策精准赋能、标准规范引领、业态多元创新,推动家庭农场从“零散生长”向“集群发展”加速跨越,成为激活乡村振兴的“细胞引擎”。

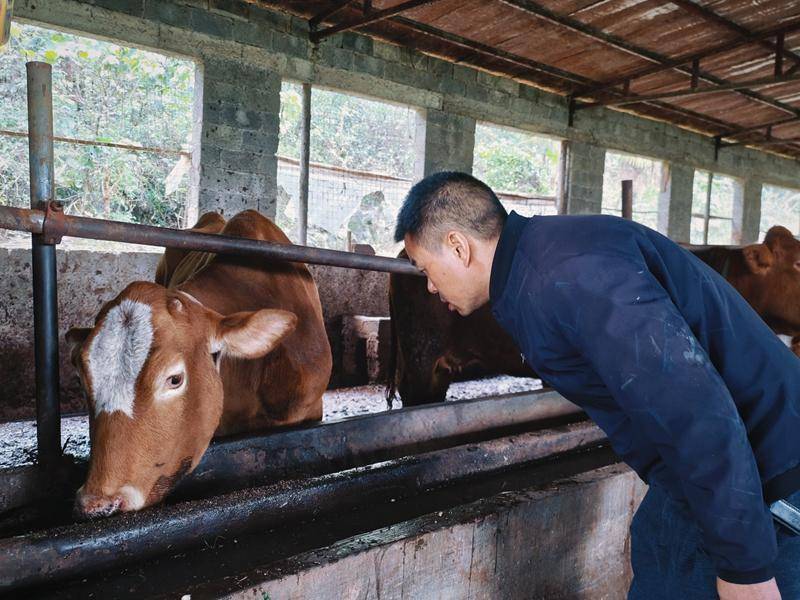

该镇石关社区家庭农场场主蔡学陶正在观察自家牛的生长情况。王琨荣摄

在桐梓县花秋镇,肉牛养殖已从昔日农户“小打小闹”的副业,发展为支撑乡村产业的规模化集群。该镇石关社区家庭农场场主蔡学陶的养牛事业,正是政策扶持下家庭农场成长的鲜活缩影。从2014年的11头牛起步,如今他的农场肉牛存栏量已达50余头,西门塔尔牛、高山小黄牛成为名副其实的“致富牛”。

“形成规模型农场后,我们能给周边养殖户提供技术指导、良种引进和销售对接服务。”蔡学陶信心满满地说,“今年肉牛价格回升,我们的产品主要销往桐梓屠宰场和遵义鸭溪牛马交易市场,只要品质过硬就不愁卖,今年收入预计能达90万元。”

杨双勤养的规模化培育脱温鸡。王琨荣摄

得益于坚实的产业基础和持续的政策支持,花秋镇已成为桐梓县肉牛养殖核心区,现有肉牛养殖户5500户,年存栏2.81万头、出栏1.4余万头。在该镇李坪村羽锐养殖家庭农场,千余平方米的标准化牛舍里,128头优质肉牛长势正旺。“目前我们的肉牛主要销往重庆、广东市场,供不应求。”该农场场主何世焱介绍,养殖过程中遇到的瓶颈难题都能及时解决,“我们坚持绿色养殖,确保每一头牛的品质,这是我们赢得市场的关键。”预计今年年底该农场可出栏70头肉牛,新一批100头肉牛也将陆续补栏。

“十四五”时期,立足不同乡镇的资源禀赋,桐梓县积极引导家庭农场探索特色化、差异化发展路径,形成了生态养殖、精品种植、农旅融合等多元业态,让小农场迸发大活力。其中不乏知识、有情怀的新一代“新农人”活跃的身影。

在桐梓县新站镇蒙渡村,1988年出生的杨双勤是当地新农人返乡创业的典型代表。2014年,毕业后毅然返乡创业,成为了当时村里为数不多的“大学生农场主”。

杨双勤养的规模化培育脱温鸡。王琨荣摄

“我学的是畜牧兽医专业,就想回家乡干出一番事业。”从最初收百家蛋孵化鸡苗,到如今规模化培育脱温鸡,杨双勤在摸索中不断升级经营模式。“养得好更要卖得好,我们把客户瞄准周边农户,靠高存活率打响口碑。”杨双勤介绍,今年上半年培育脱温鸡1.5万只,下半年培育1.1万只,还养殖了近万只鸭鹅,年收入近20万元,“不仅解决了自己的就业问题,还让农户买到靠谱的种苗,帮大家节约成本、增加收益,这就是我们农场的价值。”

种养循环的生态模式,让农业发展的生态效益与经济效益实现有机统一。在小水乡石场村王维忠的家庭农场,86亩柑橘林郁郁葱葱,树枝间挂满了饱满的果实。王维忠一边在柑橘园里除草,一边将草料收集起来喂养自家的70只山羊,形成了“林下草料喂羊、羊粪发酵肥树”的闭环生态链。“用羊粪做有机肥,能增强柑橘的甜度和长势,果树底下的杂草又能变废为宝,一举两得。”王维忠笑着介绍,今年柑橘预计产量可达10万斤,收入十分可观。

据统计,今年桐梓县肉牛养殖户达1.34万余户,存栏9.31万头以上,预计出栏。王琨荣摄

这些年,桐梓县出台了涵盖技能培训、干部挂帮等方面的十条扶持政策,构建起全方位的服务保障体系。“已累计支持家庭农场各类项目资金1000余万元,为家庭农场新增贷款4000余万元;组织家庭农场主开展业务培训2000余人次,帮助家庭农场制订规模适度化、品种优良化、生产标准化、资源集约化、管理规范化、效益多元化的‘六化’发展标准。”桐梓县农业农村局农业经济经营指导股工作人员令狐玉姝介绍。

如今,家庭农场已成为桐梓县推动传统农业向集约化、品牌化、融合化转型的重要支点。截至目前,全县家庭农场在线名录共1337家,县级以上示范场68家,2024年经营性收入达到3.8亿元,年户均收入30万元。今年,该县家庭农场培育数量将稳定在1200家以上,拟新增市级示范家庭农场8家以上,新增年经营性收入50万元以上家庭农场50家以上、100万元以上家庭农场10家以上。这些遍布乡村的“微型经济体”,正以蓬勃的生机活力,为桐梓县乡村振兴注入源源不断的动力。(王琨荣、李甜甜)

上海股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。